Тамару Лемпицкую можно считать символом «ревущих двадцатых». В отличие от других героев того времени, она воплощала его всесторонне. В ней сочетались расчетливость и авантюризм, взбалмошность и планомерность, цинизм и глубокие чувства, откровенность и обман.

Тамара Лемпицкая утверждала, что она полька и родилась в Варшаве. Ни то, ни другое не является достоверным. Её отцом был Борис Гурвик-Горский, еврейский коммерсант (что Тамара тщательно скрывала — так же как и то, что он покончил жизнь самоубийством); матерью — Мальвина Декле, представительница польской семьи с французскими корнями. Что касается места и даты рождения… официально она родилась 16 мая 1898 года, но есть основания подозревать, что получая документы в эмиграции, она указала не совсем верные данные; и, на самом деле, она родилась в Москве в 1896.

Кисти и краски Тамаре подарила её бабка, Клементина Декле. В Монте-Карло — бабушка любила рулетку. Девочке рисовать понравилось — хотя намного большие успехи в этом деле демонстрировала её младшая сестра, Адриана. Впоследствии Адриана Горская станет известным французским архитектором и даже получит орден Почетного Легиона. Но живопись Тамаре определенно нравилась — особенно восхитило её итальянское Возрождение (по Италии она тоже путешествовала с бабкой): четкие линии и чистый цвет.

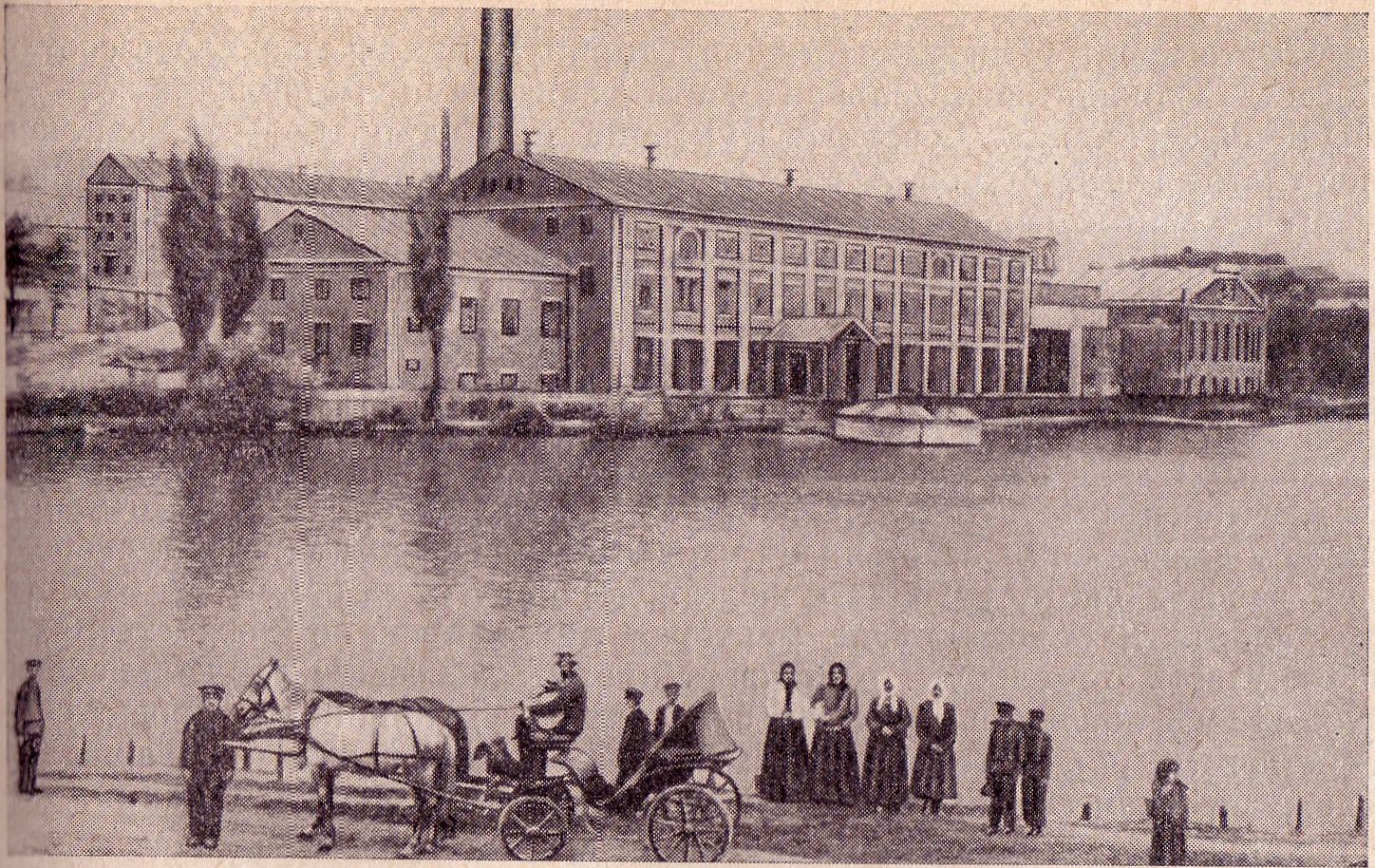

После смерти Гурвик-Горского мать Мальвина Декле вышла замуж повторно, а Тамару — отправили в Петербург, к тётке (по матери), Стефании Стифер. Там, в 1911 году будущая художница познакомилась со своим будущим (первым) мужем — Тадеушем Лемпицким. На балу. Она изображала пастушку и гнала перед собой гусей по вощеному, наборному паркету. Таде Лемпицкий был сыном высокопоставленного чиновника и дальним родственником одного из известнейших польских поэтов — Норвида. В столице Российской Империи он учился на адвоката и, как поговаривали, охотился за приданым — финансовые дела семьи Лемпицких находились не в лучшем состоянии. Как бы то ни было, но Тадеуш и Тамара обвенчались в церкви Мальтийского ордена в 1916 году (свадьба, как говорят, была роскошной). А в 1918 — семья Стиферов, Тамара, её сестра и её муж бежали от советской власти в Финляндию, а затем — в Париж.

В Париже началась бедность. У Тамары родилась дочь (её называли Кизеттой — и это имя приклеилось к ней на всю жизнь). Тадеуш Лемпицкий, не привыкший к такой жизни, стал невыносим. Работать он не хотел принципиально, как жертва режима — в Петербурге он провел несколько дней под арестом. Тамара, правда, в браке тоже была не сахар — она проявляла повышенный интерес к романтическим похождениям; причем интересовали её оба пола. Муж в отместку её бил. В итоге вопрос стал ребром. Князь и княгиня Юсуповы работали в Лондоне, в магазине модной одежды. Великие княгини пристраивались моделями к Коко Шанель. Адриане надо было учиться. Стиферы не выдерживали конкуренции из-за возраста. Муж был принципиален и дрался. Тамара сперва возражала. Но потом, когда поняла, что выхода нет — разработала своеобразный бизнес-план. Когда ей было около восьмидесяти, она сказала: «Я всегда делаю то, что хочу; и ненавижу делать то, что должна». Она хотела быть художницей и решила стать ей. Она расписала всё, чему должна была научиться; она составила список всех, с кем должна была познакомиться. Она объявила, что продав каждые две картины, будет покупать себе браслет с бриллиантами — до тех пор, пока браслеты не займут всё пространство от запястья до плеча.

К 1925 году она могла сказать о своих картинах, что они завершены и совершенны. Она стала известной художницей. Более того, она стала известной светской художницей — а это означало, в том числе и материальный успех. Она создала себя, посещая занятия по живописи, заводя светские знакомства и участвуя в бурных спорах об искусстве в парижских кафе.

«Тамара в зелёном «Бюгатти»» — это её автопортрет 1929 года. К этому времени она уже создала себе новую жизнь, в которой были деньги, драгоценности, кокаин, любовники-знаменитости и модели-любовницы (и не было мужа — в 1928 Тамара развелась с Тадеушем). А заодно она создала себе новую биографию. И этот автопортрет — как и созданная Лемпицкой её новая биография — не совсем соответствует действительности. Но зато красив. И впечатляет. На самом деле у Тамары никогда не было «Бюгатти» — хоть ей и очень нравился этот роскошный бренд. Кроме того, она нарисовала руль не с той стороны — у «Бюгатти» в то время руль располагался справа. И на картине нет её знаменитого кольца — огромного серебряного кольца с топазом, которого она никогда не снимала. Это кольцо подарил ей один из ухажеров. Однажды (это было в Милане, где как раз проходила выставка Лемпицкой) Тамара увидела возле своей гостиницы толпу. Толпа окружала всадника на белом коне. Всадник подъехал к художнице и — с поклоном — вручил ей пергаментный свиток и шкатулку. В шкатулке было знаменитое кольцо, а на свитке — стихотворение «Alla donna d’oro» («К золотой женщине»). Ухажером был поэт Габриэле д’Аннунцио — кумир всей Италии и известный волокита (к середине двадцатых — увы — уже весьма престарелый).

На картине, скорее всего, изображена какая-то из моделей «Бюгатти тип 40» — как раз в 1929 году появились несколько новых моделей этого авто: полуторалитровый четырехцилиндровый двигатель в 50 л. с. (французский танк D1, производство которого началось в 1929 году, имел двигатель мощностью 65 л.с.), скорость 115 км./ч. Всего выпущено около 830 «Бюгатти тип 40» за полтора десятка лет.

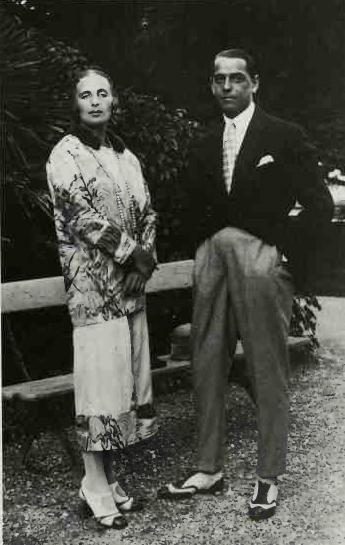

В середине тридцатых Тамара Лемпицкая (или де Лемпицкая, как положено, было писать в связи с её новой жизнью и новой биографией) вышла замуж вторично — за барона Рауля Кюфнера де Диосиг. Барон принадлежал к семье крупных землевладельцев и был ценимым специалистом в агротехнике и коллекционером-перфекционистом (он считал, что достаточно иметь лишь одну картину художника — но самую лучшую). В 1938 году барон и новоявленная баронесса переехали в США — переезд был вынужденным, ибо «Чехословацкий еврейский альманах» упоминал Кюфнеров де Диосиг как известный еврейский род, а с такой рекомендацией в конце 30-х в Европе было оставаться уже небезопасно. В Америке её занятия живописью превратились из профессии в хобби: знаменитая художница превратилась просто в баронессу с кисточкой. После смерти мужа она перебралась в Техас, а потом — в Мексику. Там она и умерла — в 1980 году. Согласно последней воле, её тело сожгли, а пепел рассеяли над кратером вулкана Попокатепетль.